2009年7月31日金曜日

チェさん爆弾

アサヒ芸能 と 京都新聞

2009年7月30日木曜日

久しぶりの洗濯日和

2009年7月29日水曜日

誘拐事件@天国に一番近い本屋

CS「TBSチャンネル」『クイズダービー』再放送のお知らせ

ケーブルテレビなどでご覧頂けるそうです。

2009年8月31日(月) 22:30~23:00

2009年9月 7日(月) 22:00~22:30

2009年7月27日月曜日

幼稚園のアルバム委員の日

月刊サンデーGX と 本の雑誌

2009年7月26日日曜日

2009年7月23日木曜日

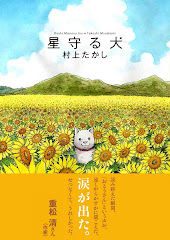

コミックナタリーに『星守る犬』特集

2009年7月22日水曜日

ハチと 網戸と 『ラブラドール・和田ラヂヲ2』

2009年7月21日火曜日

星犬@丸善お茶の水店 その2

2009年7月20日月曜日

いおとおふねをつくる

三連休も、我が家は特にこれといったレジャーはなし。

というのも、いゆは、連日部活で忙しい。

試合だとか、昇級試験とか、中学生になると色々大変だ。

そんなとき、いおからリクエスト。

「おとうさん、はしるおふねつくって」

おふね。

きっとポニョのDVDを観て欲しくなったんだな。

さっそく家にあった木で枠をつくる私。

いお自身がボンドで接着して、金づちで釘を打った。

これにつけるモーターを一緒に買いに行く。

すごくいいのがあった。

水陸両用ユニット。(TAMIYA製)

これすごいぞ、これつけたら陸でも水でも走るぞ。

で、さっそくお風呂で進水式。

(いおは救命胴衣をつけて気分を出しています)

とてもうまく走って、いおも喜んでくれた。

これ乾かして、いおが明日、色を塗るらしい。

2009年7月19日日曜日

最近感動したもの

もちろん、嘘をつくのは小説家に限りません。ご存知のように、政治家も嘘をつきます。外交官も、軍人も、中古車のセールスマンも、肉屋も、建築屋も、折に触れて、彼らなりの嘘をつきます。しかし、小説家のつく嘘は、ある意味異なっています。小説家が嘘をついたからといって、誰も、その小説家を、不道徳だと非難することはないのですから。実のところ、嘘が大きく巧みであればあるほど、そして、独創的に嘘をつけばつくほど、人々や批評家に讃えられることでしょう。どうしてそんなことが可能になるのでしょうか。

私の答えは、このようなものです。すなわち、巧妙な嘘をつくことによって、つまり本当のように思われるフィクションを作り上げることによって、小説家は、真実を新しい場所に運び出して、それを新しい光で輝かせるのです。ほとんどの場合、真実をそのままの形で掴み取って、それを精確に記述することは、実質的に不可能です。ですから、私たちは、真実が隠れているところから真実をおびきよせたり、真実を、フィクションの場所に移したり、真実をフィクションの形と置き換えることによって、真実のしっぽを捕まえようとします。しかし、これを成し遂げるためには、そもそも私たちは、私たちの内部のどこに真実が存在するのかを明確にしておく必要があります。これは、良い嘘をつくための、重要な条件です。

しかしながら今日は、私は嘘をつく気はありません。できるだけ正直であろうと思っています。私が嘘をつかない日は、年に何日かしかありません。今日は、偶然、その日なのです。

ですから、本当のことをお話させてください。少なからぬ人が、ここに来てエルサレム賞を受けるべきではないと、私に忠告してきました。中には、もしそうしたら、私の本をボイコットすると警告した人さえいました。

言うまでもなく、その理由は、ガザ地区での激しい戦闘です。国連の報告によると、1,000人を超す人が、封鎖されたガザ市で命を落としたということです。その多くは、非武装市民、子どもたちやお年寄りでした。

賞の報せを受けてから、私は幾度となく、このような折にイスラエルに赴き文学賞を受けることが適切な行為なのかどうか、そして、そのことが、私が戦闘の一方の側に味方していて、圧倒的な軍事力を行使することを選択した国家の政策を支持しているとの印象を生み出してしまうかどうかについて、自問しました。私は、もちろん、そうした印象を与えるつもりはありませんでした。私は、いかなる戦争にも賛成しません。もちろん、私の本がボイコットの憂き目にあうのも見たくはありません。

しかしながら、熟慮の末、最終的に私はここに来ることに決めました。その理由のひとつは、あまりに多くの人が、私にそうしないように忠告してきたからです。ことによると、私は、他の多くの小説家と同様に、天邪鬼な傾向があるのかもしれません。もし人々が、私に何かするように言っていると―いや、特に、私に、「そこに行くな」「それをするな」と警告していると、私は、そこに行って、それをしたくなる傾向があります。それは、小説家としての私の資質だとおっしゃるかもしれませんね。小説家というのは、特別な人種です。自分の目で見たり、自分の手で触れたりしないことには、何も心からは信じることができないのです。

そういう訳で、私はここに来ました。私は、ここに来ないことよりも、来ることを選びました。目をそらすことよりは、自分の目で見ることを選びました。何も言わないことよりは、皆様に語りかけることを選びました。

私は、政治的なメッセージを伝えるためにここに来たわけではありません。もちろん、善悪の判断を下すことは、小説家の最も重要な義務の1つですが。

しかし、どのような形態でそうした判断を他者に伝えるかは、各々の小説家に任されています。私自身は、そうした判断を、物語の形に―超現実的な物語の形に―変えることを好みます。ですから、私は今日皆さんの前に立って、直接的な政治的メッセージをお伝えするつもりはありません。

ですが、1つの、とても個人的なメッセージをお伝えすることをお許しください。それは、私がフィクションを書いているときに、常に心に留めていることなのです。さすがに、紙に書いて壁に貼り付けるようなことまではしたことがありませんが。むしろ、それは、私の精神の壁に刻印されているのです。よろしいですか。

「高く、堅い壁と、それに当たって砕ける卵があれば、私は常に卵の側に立つ」

しかも、たとえ壁がどんなに正しくて、卵がどんなに間違っていようとも、私は卵の側に立つのです。他の人は、何が正しくて何が間違っているか決めなければいけないでしょう。ひょっとすれば、時間や歴史が、決めることもあるでしょう。理由が何であれ、仮に、壁の側に立って作品を書く小説家がいるとすれば、そのような作品に如何なる価値があるでしょうか。

このメタファーの意味することは何でしょうか。ある場合においては、それはあまりに単純で明白です。爆撃機、戦車、ロケット砲、白リン弾が、その高く堅い壁です。卵は、それによって、蹂躙され、焼かれ、撃たれる非武装市民です。これは、メタファーの意味の1つです。

でも、これで全てというわけではありません。より深い意味もあるのです。こんなふうに考えてみてください。私たちのそれぞれが、多かれ少なかれ、1個の卵なのだと。私たちのそれぞれは、脆い殻の中に閉じ込められた、ユニークでかけがえのない魂です。これは、私にとっても当てはまりますし、皆様方のそれぞれにとっても当てはまります。そして、私たちそれぞれは、程度の差こそあれ、高く堅い壁に直面しているのです。壁には名前があります。「システム」です。システムは、私たちを守るはずのものです。しかし、時には、それ自身が生命を帯び、私たちを殺し、私たちに他者を殺させることがあります。冷たく、効率的に、システマティックに。

私が小説を書く理由は1つだけです。それは、個人の魂の尊厳を外側に持ってきて、光を当てることです。物語の目的は、警鐘を鳴らし、システムがその網の中に私たちの魂を絡めとり、損なうことがないように、システムに光を照射し続けることです。私は、小説家の仕事とは、物語―生と死の物語、愛の物語、人をして涙させ、恐怖で震わせ、可笑しみでクツクツと笑わせるような物語―を書くことによって、それぞれの魂の唯一性を明確なものにしようと挑戦し続けることであると、心底信じています。これが、私が、毎日進み続け、来る日も来る日も真剣にフィクションを生み出している理由なのです。

私の父は、昨年90歳で亡くなりました。父は、引退した教師で、非正規の仏教の僧侶でした。父は大学院時代に徴兵され、中国での戦闘に送られました。戦後に生まれた子どもとして、私は父が毎朝朝食前に、家の仏壇に長時間、深く心のこもった祈りを捧げるのを目にしていました。ある時、私は父に、なぜそうするのかを尋ねたことがありました。父は私に、戦争で死んだ人のために祈っているのだと言いました。

敵も味方も両方同じように、戦争で死んだ、全ての人のために祈っているのだと父は言いました。私は、仏壇の前で正座する父の背中を見つめながら、父の周りに死の影が纏わっているのを感じているように思われました。

父は亡くなりました。父は自分の記憶―私の決して知ることのできない記憶を持って、逝ってしまいました。しかし、父の周りに潜んでいた死の霊気というものは今でも私の記憶に残っています。それは、私が父から受け継いでいる数少ないことの1つであり、最も重要なことの1つでもあります。

本日、私が皆様にお伝えしたいことが1つだけあります。私たちは皆人間であり、国籍や人種や宗教を超えた個人であり、システムと呼ばれる堅い壁に直面した脆い卵なのです。どう見ても勝ち目はありません。壁はあまりに高く、あまりに強固で、あまりに冷たいからです。少しでも勝ち目があるとすればそれは、それは、私たちが、自分自身と他者の魂の完全な唯一性とかけがえのなさを信じることと、皆の魂を1つにすることによって得られる温もりから得られるに違いありません。

このことについて、少し考えてみてください。私たちのそれぞれが、触れられる、生きている魂をもっています。システムは、そういうものではありません。システムが、私たちを利用するのを許してはいけません。システムが、それ自体生命を帯びるのを許してはいけません。システムが私たちを作ったのではありません。私たちがシステムを作ったのです。

これでお話を終わります。

エルサレム賞を受賞したことに感謝いたします。私の本が世界中で読まれていることに感謝いたします。そして、本日ここで皆様にお話しする機会を持てたことを嬉しく思います。

天国に一番近い本屋 紀伊国屋32番街店 その2

.bmp)

ちんこをメーキャップすれば

昨日まで『大阪いやんばか~ん』の原稿を描いてました。

今回の仕事中も、冷たーい水風呂に何度も入るという作戦で

無事に乗り切りました。

クールバスクリンを溶かした、青い水風呂。

最初、入るときは冷たくてちょっと勇気がいるのですが、

元日の寒中水泳の映像を思い出し、気合いで入ります。

サウナの水風呂と同じで、慣れると全然平気だし、

しゃきっとして、全身冷え冷え、汗も引いてサッパリです。

行水の度に、石鹸で皮脂や汚れをさっと洗い流すので、

私のアトピーもよくなってきたし、いゆもニキビ知らず。

いおも、きゃっきゃいいながら、うれしそうに入ってます。

「ちんこをメーキャップすればそれもまたたのし」です。

(しんとうめっきゃくすればひもまたすずし の意)

あと、佳代ちゃんがよくかき氷をつくってくれます。

氷をプレゼントされた北極グマ並にみんな喜びます。

2009年7月15日水曜日

星犬@啓文堂書店 吉祥寺店

2009年7月14日火曜日

幻のクーラーまつり

2009年7月13日月曜日

大阪の本屋さん巡り

京都の2軒の本屋さん

2009年7月12日日曜日

三省堂書店の公式ブログに再び!

2009年7月11日土曜日

いおの問題

天国に一番近い本屋 紀伊国屋32番街店

紀伊国屋書店 梅田 阪急32番街店の皆さまに、

めちゃめちゃ凝った『星守る犬』コーナーを作って頂きました。

感謝感激感涙です!!

梅田の一等地、30階のフロアにあるこの本屋さんは

天国に一番近い本屋と呼ばれているそうです。

(喜久屋書店漫画館京都店の榎本さん談 )

中・高が神戸で、大学が京都の私は、

通学の際には、必ず梅田を通っていたので、

紀伊国屋書店はめちゃめちゃ利用していました。

また、みずしな孝之さんがサイン会をされている時に

まだ小さかった娘を連れてご挨拶に伺ったこともあります。

(その節は親切にして頂き、ありがとうございました。)

そんな紀伊国屋書店のスタッフの皆さんが、

こんなに凝った力作コーナーを展開してくださいました!

ウインドウには、ずらりと『星守る犬』の複製原画を展示。

ウインドウの外側から内側へと、順を追って読んでいくと、

丁度、第一話分の試し読みすることができるというしかけです。

で、読み終わったところに、下の人形。

造形の得意なスタッフの方が手作りされたという人形が

ヒマワリの花かごの中に埋もれて、こんなこと言うてます。

『ぼくを飼うより、本買うて』

名付けて「星犬ホイホイ作戦」です。

さらに、大きな柱の壁面いっぱいに本を並べて頂き、

頭上には圧巻の立体のボードが!!

これも手作り。

こちらにはなんと絵の描けるスタッフさんもいらして

星空の天の川もさらさらと手描きされたそうです。

満点の星空の下には、

大小のヒマワリの花のグラデーションの真ん中に、

立体の星犬人形がちょこんと。これ全部手作りだそうです!

足元を見ると、段ボール箱の中に星犬ぬいぐるみが

「もふもふしないでください」と言っています。

こんな可愛い売り場を作ってくださって、

紀伊国屋書店の久尾店長、北川さん、双葉社担当の中家さん、

そしてスタッフの皆さん、本当にありがとうございました。

そちらに足を向けて寝られないくらい感謝しています。

わんだ~らんど ナンバ店

2009年7月10日金曜日

ダ・ヴィンチ8月号

//web-davinci.jp/contents/guide/index.php

//web-davinci.jp/contents/guide/index.php2009年7月9日木曜日

バンビオ店のPOP大会

.JPG)

.JPG)

.JPG)

2009年7月8日水曜日

三省堂書店の公式ブログに

星犬@ジュンク堂千日前店

いおの願いごと

いおの七夕の短冊はどれも同じ、

「つよくてやさしくて、ひとにやさしいひとになりたい」

でした。 へえー。

字をまだ知りませんで、めちゃくちゃですが、

本人いわく、そう書いたのだそうです。

願い事叶うといいね。

これは ↑ 鰻ひつまぶしワサビのせ & べったら漬け。

(ハレのメニュー。抑圧と解放)

わーい、めったに出ない、大好物!鰻!!柔らかい!!(涙)

やったー!炊きたてご飯とまぜながら、はふはふ食べました。

これは ↑豚イカ入り焼きそば&野菜サラダ。

(ケのメニュー。普段のメニュー。材料費4人分で300円以下)

しかし、こうした日々の質素なメニューがあるからこそ、

ごくたまに出る鰻に、テンションが上がるのですね。

.JPG)

.JPG)

.jpeg)

.jpeg)

.JPG)

.jpg)